|

10月31日付でETSS

2008が公開されました。

ETSSの解説を連載している途中なのでベストタイミングだと思います。2008版の新しい内容について解説していきます。

実にラッキーなのは、今まで解説してきた「スキル基準」は2008年版では何も変更がありませんでした。改訂されたのはこれから解説する、「キャリア基準 Ver.1.2」です。そして「共通キャリア・スキルフレームワーク」と関係づけられたことです。

次の内容で解説していきます。

ETSSキャリア基準とは

−キャリア・フレームワーク

−職種/専門分野

−キャリアレベル

−スキル分布特性

−共通キャリア・スキルフレームワークとの関連

4. ETSSキャリア基準とは

4.1キャリア・フレームワーク

4.1.1 職種/専門分野

ETSS キャリア基準 Ver. 1.2 より

これは、ITSSのキャリアフレームワークに相当します。極めてよく似ています。

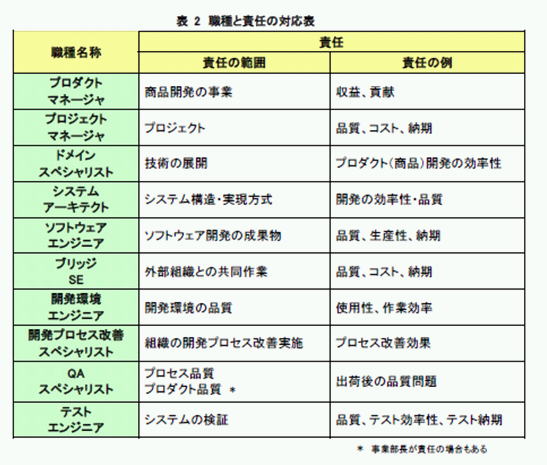

全部で10職種(12専門分野)あります。

職種について

ETSS 2008 「キャリア基準」より

ITSSにはない、ETSSにユニークな職種を紹介します。

ドメインスペシャリスト: モノ造りのため、その道の専門家が必要というわけです。

ブリッジSE: 異なる拠点(パートナー/外注)で開発している組織にとっては重要です。ITSSでもオフショア開発している組織にとっては、欲しい職種ではないでしょうか。

開発環境エンジニア: ITでは考えられない職種です。いかに対象製品・技術により開発手段(ツールや環境)が異なるかを意味しています。エンジン制御の開発環境と、携帯電話での開発環境は大幅に違います。ソフトウェアの開発効率は開発環境次第で大きく異なります。どう最適化するかで競争戦略に影響します。それだけ重要な職種と言えます。

開発プロセス改善スペシャリスト: これもITでは考えられません。モノ造りプロセスの影響です。生産管理(モノ造りでは必須)のソフトウェア版というイメージです。

QAスペシャリスト: 組み込みソフトは最終製品(家電製品、自動車、携帯電話など)として量産され出荷されます。出荷後に不具合(バグ)は、製品のリコールなど影響は甚大のため、より高い品質を要求されています。そのために欠かすことのできない職種です。ITSSでも要望の強い職種ではないでしょうか。

4.1.2 キャリアレベル

キャリア基準Ver.1.2では、キャリアレベルは「共通キャリア・スキルフレームワーク」に準ずる、ことになりました。

「共通キャリア・スキルフレームワーク 第一版」 より

キャリアレベルの定義が「共通キャリア・スキルフレームワーク」に準じますから、ITSSとも整合します。IT関係者にも分かりやすいものとなりました。

従来は7レベルをエントリー、ミドル、ハイ の3つに分類していましたが、この3分類はなくなりました。7レベルそのままを採用するようになりました。

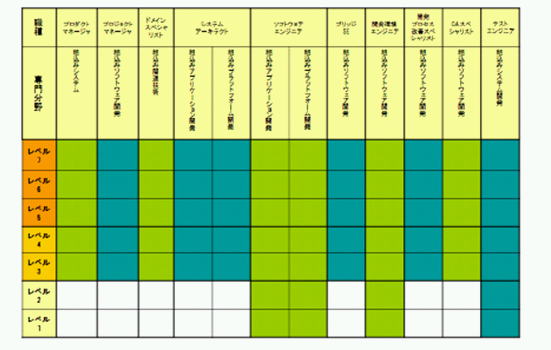

4.2 スキル分布特性

上記の職種に必要なスキルをスキル分布特性として記述してあります。

ETSS 2008 「キャリア基準」より

各職種/専門分野によって、必要なスキルが異なることはお分かりになると思います。各職種/専門分野のスキル領域は、このスキル分布特性によって定義されています。

さらに、前回解説した、開発対象(製品)によってもスキル分布特性が存在し、技術要素の内容が大きく異なります。ですから、同じソフトウェアエンジニアでも、そのスキルは共通の部分(開発技術や管理技術など)と、開発対象製品に固有な部分(技術要素)からなります。上図のスキル分布特性では分かりづらい点です。

前回使用した図ですが、ETSSキャリア基準には記述されていません。標準化できない部分であり、組込みソフト開発の長年のガンのような部分です。

この固有技術の部分をどう標準化するかが、今後の課題と言えます。この部分が解消できないと、同じ職種(ソフトウェアエンジニア、ドメインスペシャリスト、システムアーキテクト、その他ほとんどの職種)と言っても、開発対象製品によってそのスキルは大きく異なります。エンジン制御の優秀なソフトウェアエンジニアやシステムアーキテクトは、携帯電話のソフト開発ではほとんど通用しないのです。

続きは次回までお待ちください。

共通キャリア・スキルフレームワークとの関連について解説します。

|