ビジネスアーキテクチャ方法論(3)

ちょうど原稿を執筆中に、2月のRoger Burltonセミナーに参加されていた谷島氏が日経コンピューター誌の最新号で解説記事を書かれているので、そちらも参考にしてください。

先週は「ビジネス設計」フェーズの中の「ビジネス情報(ビジネスコンセプトモデル)」と「ビジネスプロセス」の関係を解説したところです。

今回は「ビジネスプロセス」と「ビジネス実行能力(ビジネスケイパビリティ)」の関係を解説します。

価値ストリームとケイパビリティの関係

Roger Burlton氏によれば、価値指向のプロセスアーキテクチャの最上位プロセス(PCFではプロセスカテゴリーと言います)は価値ストリームと等価ということです。

ここで最も重要なのはビジネスプロセスを価値志向でまとめることです。多くの組織内プロセスは個別の組織の作業を中心にまとめてあるのではないでしょうか。ですからそれを価値志向でプロセスで記述する必要がありそうです。

消費者向け銀行サービスの例です。価値志向のプロセス(レベル1と2)

- 消費者向け商品・サービスを作成する

-商品・サービスのコンセプトを開発する

-商品・サービスを作成する

-商品・サービスを最適化する - 消費者向けサービスを提供する

-新規顧客獲得する

-消費者ビジネスを取引する

-リスクを軽減する

-顧客関係を評価する

ケイパビリティマップはプロセスレベル3と関係します。

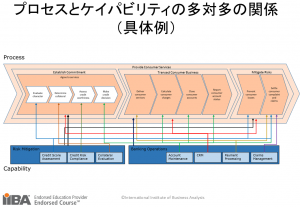

プロセスとケイパビリティの関係を図示したものが次の図です。

(図のクリックで拡大表示)

上図によれば、アカウント管理(ケイパビリティ)により、次のプロセスが実行されます。

- 信用度の決定(Make Credit decision)

- 消費者チャージを計算する

- 消費者アカウントを閉じる

- 消費者アカウントのステータスを報告する

- 消費者クレームを解決する

また、CRM(ケイパビリティ)により、次のプロセスが実行されます。

- サービスを合意する

- 消費者ビジネスを取引する

- リスクを低減する

逆に「サービスを合意する」プロセス(レベル3)は次のケイパビリティによって実行されます。

- リスク軽減(レベル3)

- CRM(レベル4)

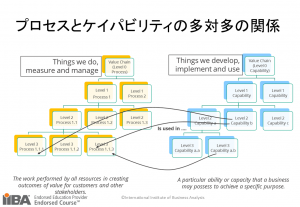

プロセスとケイパビリティの間の多対多の関係を一般化すると次の図のようになります。

(図のクリックで拡大表示)

要は、価値志向でプロセスを記述しておけば、ケイパビリティにマッピングすることができ、そして両者は多対多の関係で相互にリンクされるということです。

ですから、プロセス表記(階層構造)に慣れているビジネスアナリストは不慣れなケイパビリティにとらわれることなく、プロセスの階層構造を活用すればビジネス・アーキテクチャとして十分使えるということになります。ただし留意するべきことはプロセスを価値志向でまとめておくということです。そうすると次の様な関係になります。

プロセスアーキテクチャ ⇒ ビジネスアーキテクチャ

- レベル0プロセス ⇒ バリューチェーン

- レベル1プロセス ⇒ バリューストリーム(価値ストリーム)

- レベル2プロセス ⇒ バリューセグメント(価値セグメント)

- レベル3プロセス ⇒ 多対多の関係でケイパビリティにリンク

プロセスアーキテクチャでビジネス・アーキテクチャ(価値ストリームとケイパビリティ)を記述していることになります。

Roger Burltonのビジネスアーキテクチャ方法論(フレームワーク)について解説しています。

BIZBOK(知識体系)とは異なり、戦略(目的)から自然の流れでプロセスアーキテクチャを基に

バリューチェーン→バリューストリーム(価値ストリーム)→バリューセグメント(価値セグメント)→ ケイパビリティへとつながるので分かりやすいのではないでしょうか。